L’INCONTRO TRA LETTERATURA E FILOSOFIA

Spesso la letteratura e la filosofia s’incrociano, si abbracciano, e quando s’incontrano iniziano a dialogare.

La parola prende forme diverse a seconda dei concetti che vengono affrontati. Infatti la parola è fondamentale per entrambe le discipline.

La filosofia si serve della parola per esprimere tutto il suo potenziale e non sempre è semplice. La filosofia tocca temi molto complessi, anche perché richiedono il tempo necessario per giungere ad una risposta definitiva; anzi, spesso non c’è nemmeno la risposta.

Nel caso della letteratura lo scrittore si serve della parola per raccontare una storia, che di solito non ha nulla a che vedere con la trattazione di certe tematiche assai spinose, come nel caso della filosofia.

Mettere insieme la filosofia e la letteratura è mettere insieme due mondi che, apparentemente, possono sembrare distanti: le discipline, infatti, possono avere caratteristiche differenti. Per esempio, leggere Aristotele è ben diverso rispetto alla lettura di un romanzo di Dostoevskij; forse le modalità di trattare alcune tematiche restano differenti.

Per essere ancora più chiari, sia la letteratura che la filosofia adottano metodi diversi per affrontare certi argomenti. Spesso è bene semplificare, e non banalizzare – sia chiaro! -, i concetti per arrivare ad una buona comprensione.

Inoltre, è bene ricordare che i romanzi rendono alcuni elementi tratti dalla storia un po’ più chiari; questo capita quando si devono raccontare alcuni eventi storici che risultano molto complessi, come nel caso della Guerra dei Trent’anni. Sia chiaro, l’evento che ho preso in considerazione è il contesto storico di un romanzo che appartiene alla letteratura tedesca del Seicento.

Il Seicento è ricordato come un momento di crisi da un punto di vista artistico o letterario; forse non è così. La letteratura e la filosofia hanno dato una grande dimostrazione che il Seicento non è per niente ridotto ad un periodo in cui il Barocco ha messo in crisi il modo di esprimere delle singole discipline di stampo umanistico. Se parliamo del progresso scientifico, potremmo avere un’altra prova dello sviluppo di alcune tematiche prese con metodi del tutto diversi.

Nel caso della letteratura tedesca del Seicento, è giusto ricordare uno scrittore, che, a primo impatto, può sembrare una figura meno nota nello scenario culturale, benché sia stato uno scrittore davvero molto interessante, pur non avendo avuto lo stesso successo in Italia come Defoe e Cervantes.

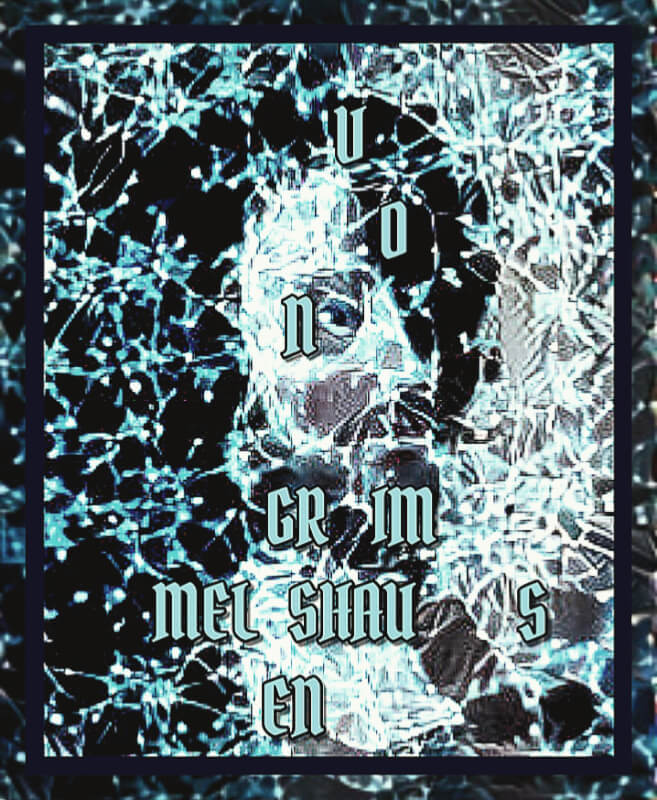

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen scrisse e pubblicò un’opera che sarà ripresa da Brecht molti secoli dopo. Grimmelshausen, autore di pochi romanzi, scrisse un’opera molto breve, ma dal titolo curioso: La Vita arcitruffatrice e vagabonda di Coraggio.

Coraggio, il nome della protagonista, è una donna che si ritrova ad affrontare tante battaglie nel bel mezzo della Guerra dei Trent’anni. Può sembrare una storia molto semplice, scontata, ma ci sono degli ottimi spunti di riflessione:

- il rapporto tra la protagonista e l’altro, considerato un soggetto da imbrogliare per sopravvivere;

- il concetto di amore, ripreso non direttamente, ma si nota subito che certi toni e certe parole fanno alludere ad altro. L’amore non è visto come qualcosa di puro, anzi sfocia nella sola sensualità.

Con questo romanzo lo scrittore tedesco è come se volesse lanciare un messaggio chiaro al lettore: non sempre alcune storie sono felici, e bisogna capire bene la realtà in cui si vive. Occorre comprendere che la realtà non ha nulla a che vedere con la fantasia, per non scadere nella magra superficialità.

Prendersi cura della realtà significa scendere nel profondo; non significa non fantasticare o non vivere.

Prendersi cura della realtà significa cominciare a vivere seriamente e che il mondo non è un posto sempre felice.

Pertanto, al di là delle problematiche affrontate dallo scrittore, è consigliata la lettura del romanzo per riscoprire la bellezza di certi scritti, spesso dimenticati.

@ILLUS. by, PATRICIA MCBEAL, 2020